Ketika Dialog Antaragama Menjadi Alat Normalisasi Kolonialisme Israel terhadap Palestina

Kelindan antara dialog antaragama dan kolonialisme bisa dilihat dalam penggunaannya dalam menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel.

Hidup berdampingan secara damai dan bekerjasama dengan umat beragama lain adalah prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, sebagai sebuah konsep dan praktik, dialog antaragama seringkali terjalin dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, baik dalam konteks awalnya maupun saat ini.

Muthuraj Swamy dalam “Revisiting the Antecedents of Interreligious Dialogue” (2019) menyoroti bagaimana sejarah munculnya dialog antaragama terkait erat dengan kolonialisme. Dialog antaragama dianggap lahir secara formal dalam World’s Parliament of Religions (WPR) yang diselenggarakan di Chicago pada 1893. Acara ini, dihadiri oleh lebih dari enam puluh pemimpin agama dari seluruh dunia, merupakan bagian dari World’s Columbian Exposition, pameran skala dunia yang bertujuan untuk mempromosikan pencapaian ekonomi, teknologi, dan budaya negara-negara yang pada saat itu sebagian besar memiliki wilayah jajahan.

Di antara tujuan diselenggarakannya WPR adalah untuk mendorong perdamaian internasional dan persaudaraan kemanusiaan universal—istilah “perdamaian” dan “kemanusiaan” di sini tentu mengandung banyak nuansa. Namun, para kritikus seperti Swamy mengungkap kompleksitas di balik konteks formatif ini, yang tercermin dalam proyek kolonial untuk meneguhkan supremasi dan superioritas pandangan dunia mereka serta kontrol atas koloni.

Di era kontemporer, kelindan antara dialog antaragama dan kolonialisme bisa dilihat dalam penggunaannya untuk menormalisasi penjajahan Israel terhadap Palestina. Melihat ini, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan praktik dialog antaragama menjadi sangat penting. Wawasan ini dapat menjadi dasar bagi praktik dialog yang kritis, yang justru digunakan untuk memperkuat perlawanan terhadap penjajahan.

Abrahamic Accords

Usai kekalahan dalam Perang Enam Hari pada 1967, negara-negara anggota Liga Arab berkumpul di Sudan. Pertemuan ini menghasilkan Resolusi Khartoum yang dikenal dengan prinsip “The Three No’s: No peace with Israel; No recognition of Israel; No negotiation with Israel”. Namun, seiring waktu, sebagian anggota ini berbalik arah dengan menandatangani perjanjian damai dengan Israel, dimulai oleh Mesir (1978) dan diikuti Yordania (1994).

Sejak tahun 2020, jumlah anggota yang mengakui Israel secara formal bertambah empat: Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Maroko, dan Sudan. Artinya, sampai saat ini, dari dua puluh dua negara anggota Liga Arab, enam di antaranya menormalisasi hubungan dengan Israel. Sisanya bertahan dalam posisi semula atau menjalin hubungan dengan malu-malu.

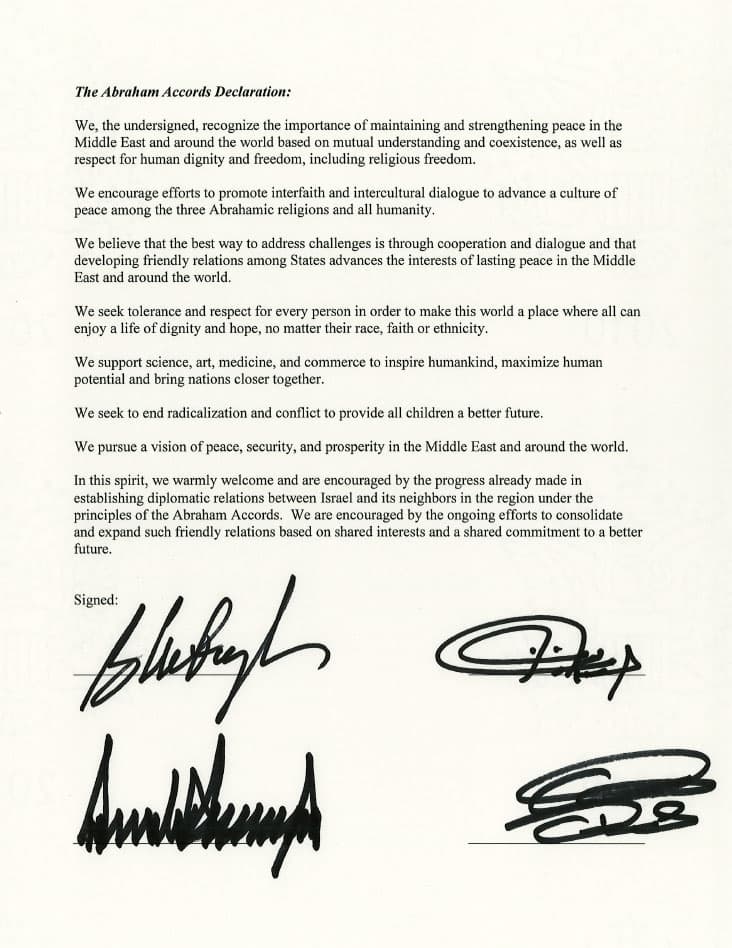

Yang menarik adalah alat yang digunakan untuk normalisasi ini. Ialah Abrahamic Accords (Perjanjian Ibrahimi), sebuah pakta perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) dengan UAE sebagai perantara kunci. Kesepakatan ini, ditandatangani pada 2020, awalnya melibatkan UEA dan Bahrain, kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.

Sebagai sebuah pencapaian besar yang mengubah dinamika di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya, perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas dengan fokus pada “dialog antariman dan antarbudaya”. Secara khusus, kesepakatan ini mendorong “hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab” di bawah prinsip Penjanjian Ibrahimi. Sebagai wujud nyatanya, Abrahamic Houses telah dibangun di Abu Dhabi dan diresmikan pada 2023. (Sekadar catatan: Pada tahun yang sama, Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang didanai oleh UAE juga diresmikan. Selanjutnya, pada Februari 2024, NU dan Muhammadiyah mendapatkan penghargaan Zayed Award karena peran keduanya dalam toleransi antarumat beragama).

Kesepakatan ini, yang sesungguhnya banyak menuai kontroversi dan kritik tajam dari dalam negeri negara-negara Arab yang terlibat, menjadi dasar pengakuan kedaulatan Israel dan hubungan kerjasama. Lewat ini, keuntungan yang diperoleh Israel sangat jelas: posisi dan cengkeraman diplomatik yang semakin kuat.

Dari normalisasi ini, Maroko mendapatkan keuntungan lewat kerjasama di bidang surveilans dan pengakuan AS terhadap Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah Maroko. Perebutan wilayah ini telah menyebabkan ketegangan panjang antara Maroko dan Aljazair.

Pariwisata juga menjadi lahan garapan, terutama karena sekitar satu juta warga Israel adalah keturunan Maroko yang ingin mengunjungi tanah leluhur mereka. Leluhur ini telah hidup di Maroko selama sekitar dua ribu tahun sebelum bermigrasi ke Israel di awal pembentukannya. Pariwisata menjadi sumber devisa penting bagi Maroko, menyumbang 10,5 miliar dolar pada 2023.

Tiga negara lain juga mengantongi keuntungan. Misalnya, Uni Emirat Arab (UEA) yang mendapat keuntungan membangun kerjasama pembelian jet tempur. Bahrain menjalin kerjasama dengan intelejen Israel untuk kepentingan keamanan dalam negeri. Sementara AS sepakat mencoret nama Sudan dari daftar negara-negara yang mensponsori terorisme.

Lalu, apakah ada keuntungan yang didapatkan Palestina dari perjanjian ini? memang, ada basa-basi bahwa normalisasi ini akan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina. Namun, fakta tidak menunjukkan itu.

Kekerasan struktural yang dilakukan Israel kepada warga Palestina masih terus berlanjut. Bahkan, tak lama setelah penandatanganan kesepakatan ini, pada Mei 2021, ada penyerangan dan pengusiran paksa warga Sheikh Jarrah di Tepi Barat. Delapan bulan terakhir, warga Palestina di Gaza harus menanggung serangan membabi buta Israel, yang oleh International Court of Justice maupun banyak pakar disebut memenuhi bukti genosida. Mereka yang di Tepi Barat juga mengalami eskalasi penggusuran, perampasan tanah, penangkapan, dan pembunuhan.

Aspirasi warga Palestina ditindih oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat dalam kesepakatan normalisasi berkedok dialog antaragama ini. Bukan hanya itu, suara dari dalam negeri yang mengkritisi normalisasi juga mengalami pembungkaman dan tekanan, tak jarang berujung kepada konsekuensi yang serius. April tahun ini, misalnya, pemerintah Maroko menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Abdul Rahman Zankad, seorang aktivis, karena kritiknya yang terbuka.

Pembacaan Kritis

Perjanjian Ibrahimi menunjukkan bagaimana dialog antaragama digunakan untuk menormalisasi kolonialisme. Benar, sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana seperti Ilan Pappe, Rashid Khalidi, dan Noam Chomsky, tindakan Israel terhadap Palestina merupakan bentuk penjajahan kependudukan (settler colonialism). Dalam konteks ini, “perdamaian, keamanan, dan kemakmuran” yang disebutkan sebagai tujuan dalam naskah deklarasi perjanjian tersebut dapat diartikan sebagai kondisi di mana penjajahan bisa dilakukan dengan leluasa tanpa perlawanan.

Perjuangan perlawanan oleh organisasi seperti Hamas, yang oleh negara-negara seperti Israel, AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Uni Eropa dikategorisasi sebagai organisasi teroris dianggap mengganggu. Karenanya, “radikalisasi”, sebuah istilah yang disebutkan juga dalam teks naskah ini, perlu diakhiri di Timur Tengah. Dengan kata lain, menurut narasi dari teks naskah perjanjian Ibrahimi tersebut, perjuangan melawan penjajahan dianggap sebagai sikap “radikal” yang perlu “dideradikalisasi”.

Apa yang dilakukan Israel dan negara-negara penyokongnya di Gaza telah membuka mata kita tentang betapa pelabelan teroris ini sarat dengan motif politik. AS, sebagai contoh, mengklasifikasikan Nelson Mandela dan Partai Kongres Nasional Afrika sebagai teroris hingga 2008. Ini lantaran peran mereka dalam melawan rezim apartheid. Dalam perspektif ini, para pejuang seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dhien, dan K.H. Hasyim Asy’ari juga bisa dicap sebagai radikal dan teroris karena perlawanan mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Dalam naskah deklarasi tersebut, istilah-istilah seperti (de)“radikalisasi”, “kebebasan beragama”, “toleransi”, “perdamaian”, dan “kemanusiaan” disebutkan dalam satu paket dengan “dialog antariman” sebagai bagian dari strategi retoris untuk memuluskan kepentingan kolonial kontemporer. Tidak mengherankan jika istilah-istilah ini juga ditemui dalam narasi program-program AS dalam perang melawan teror (war on terror) dan pencegahan ekstremisme kekerasan (countering violent extremism, CVE), maupun proposal RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir kebijakan dan firma konsultan sektor publik di AS tentang membangun jaringan Islam moderat (building moderate Islam networks). Tujuan penggunaan terma-terma ini, dalam konteks ini, adalah untuk mendehumanisasi dan menjinakkan pihak yang dijajah.

Yang terjadi antara Palestina dan Israel juga sering dinarasikan sebagai konflik antaragama, khususnya antara Islam dan Yahudi. Ketika anggapan ini mapan di benak publik, dialog antariman sebagai jalan keluar terlihat masuk akal. Perjanjian Ibrahimi sebagai solusi menemukan ruangnya.

Padahal, perjanjian yang tampaknya netral ini sebenarnya mengaburkan dan memalingkan dari inti dan akar masalah, yakni penjajahan itu sendiri.

Sudah banyak sarjana yang melakukan pembacaan kritis atas bagaimana istilah-istilah di atas digunakan oleh konfigurasi kekuasaan tertentu untuk mendisiplinkan agama. Karya-karya berikut ini bisa menjadi bacaan lebih lanjut: The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (2009) oleh William Cavanaugh (DePaul University), Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report (2015) oleh Saba Mahmood (UC Berkeley), The Universal Enemy: Jihad, Empire, and the Challenge of Solidarity (2020) oleh Darryl Li (Universitas Chicago), dan Tolerance Is a Wasteland: Palestine and the Culture of Denial (2022) oleh Saree Makdisi (UCLA).

Pembacaan kritis perlu dikembangkan agar kita bisa hadir sebagai subjek yang sadar, berwawasan, dan berprinsip anti penjajahan sesuai dengan mandat UUD 1945 ketika terlibat dalam atau berbicara tentang dialog antaragama serta isu-isu di atas, baik di panggung nasional maupun internasional. Jangan sampai, kita menjadi staf marketing narasi kolonial, tanpa kita sadari.[]

**Artikel ini telah dimuat di Islami.co